La città di Milano riassume in sé un paradosso: è distante dalle grandi fonti d’acqua, ma allo stesso tempo è ricchissima di quest’ ultima. Prendendo in considerazione i navigli ci si spiega, almeno in parte, questo paradosso. La parola “navigli” vuol dire appunto navigare e si intende quella lunghissima catena di canali che un tempo circondava Milano.

Nel 1179 i milanesi decidono, per motivi economici e soprattutto pratici, di scavare un lungo canale in modo che, prendendo l’acqua dal Ticino, la portasse in città, questo enorme e lunghissimo canale diverrà poi conosciuto come il Naviglio Grande, e i suoi lavori termineranno nel 1257

IL PERFEZIONAMENTO DELLE CONCHE

Leonardo Da vinci si occupò di perfezionare il funzionamento delle conche del naviglio per motivi pratici, lui stesso nei suoi disegni descrive o inventa degli ingegnosi sistemi meccanici che potessero modificare l’afflusso di acqua nei canali; il suo progetto di unire il naviglio della Martesana con la cerchia dei fossati Milanesi includeva l’abile progettazione di chiuse azionate da terra che potessero oltre a come citato prima, regolare il flusso acqueo, anche permettere il passaggio delle navi secondo un sistema innovativo, e molto astuto, usato ancora oggi in Olanda e presso il canale di Panama. Questo sistema a conche permette di navigare il Naviglio sfruttando la conformazione del terreno senza l’uso di motori o remi che ne aumenterebbero i costi.

Non ci è pervenuto nessun progetto organico dell'edificio, ma abbiamo delle annotazioni in cui, Leonardo, oltre a parlare dei dettagli architettonici ci parla anche delle sue invenzioni idrauliche ideate per questo "giardino di delizie". In questi appunti troviamo il progetto di un giardino in cui i mulini generano venti di ogni tipo e producono suoni di vari strumenti. Vi è anche la descrizione di alcuni corsi d'acqua abitati da pesci di buona indole, questo perché non dovranno intorbidire le acque. Questo giardino sarà circondato da una fine rete in rame in modo da poter avere il canto di uccelli sempre. Questo è tutto ciò che sappiamo sul giardino di delizie di Leonardo. (Luca.F)

++

PONTI MOBILI

LE FUNZIONI DEI NAVIGLI

I SISTEMI DI IRRIGAZIONE E BONIFICA DEI TERRENI

LO STUDIO DELLA NATURA E DEI CORSI D'ACQUA

Leonardo mostra di essere molto interessato ai ponti i quali permettono di connettere e isolare palazzi e città, ma al contempo limitano la navigazione. Proprio per questo motivo Leonardo progetta un ponte che può essere costruito con materiali di fortuna, questo in modo tale che i ponti sarebbero potuti essere usati anche in guerra. Nella lettera di presentazione a Ludovico il Moro inviata da Leonardo si legge:"Ho modi di ponti leggerissimi e forti, e atti a portare facilissimamente, e con quelli seguire e alcune volte […]fuggire li inimici, e altri securi e inoffensibili da foco ebattaglia, facili e commodi da levare e ponere." Codice Atlantico, f. 391r. (Luca.F)

+

Il sistema idroviario del Ducato di Milano è munito di piccoli porti e di depositi

di materiali chiamati sciostre. Queste strutture consentono al Ducato di spendere

meno per l’importazione di: pietre, calcine, grano, ferro e legname. In questo

modo si rimedia alla mancanza di un grande fiume. Le barche dovevano essere

solide per poter trasportare il prezioso marmo di Candoglia usato per la

costruzione del Duomo, che arrivava fino al laghetto di Santo Stefano, da dove

veniva poi scaricato grazie a uno speciale argano chiamato “falcone”. La fitta

rete di canali e conche forniscono energia alle molte ruote idrauliche che nel

XV secolo, consentono al Ducato milanese di essere tra i sistemi produttivi

migliori e sviluppati d’europa.

(Andrea G.)=

I SISTEMI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE DEI TERRENI

L'uso di rintracciare e destinare all'irrigazione dei terreni le acque dei fontanili suscita in Leonardo una grande curiosità per la natura dell’acqua, per le leggi meccaniche che ne regolano il comportamento e per gli aspetti tecnici della loro realizzazione pratica. Per realizzare un fontanile si scava il terreno per mettere allo scoperto la sorgente d'acqua. Con canali detti aste si trasportano le acque dei fontanili ai terreni da irrigare. Insieme ai grandi canali e ai piccoli fiumi, le aste dei fontanili costituivano il sistema capillare di irrigazione. Durante il soggiorno a Vigevano, Leonardo compie un'importante bonifica dei terreni, per mezzo dell’acqua. Leonardo disegna un ponte canale simile a quello costruito a metà del Quattrocento per far superare al Naviglio della Martesana il fiume Lambro. A proposito dei carichi che gravano su un ponte canale, Leonardo dimostra di conoscere bene il principio di Archimede, secondo il quale ogni corpo immerso in un liquido riceve una spinta verso l'alto pari al peso del volume del liquido spostato. Leonardo annota un preventivo di spesa per la realizzazione di un canale e schizza alcuni elementi costruttivi tra cui un ponte largo "braccia 8". In un altro disegno progetta una draga per ricavare la terra dai fondali di conche e canali. Quattro pale mosse da una manovella raccoglievano il fango e lo depositavano in una zattera ormeggiata al centro. (Stefano M.)

=

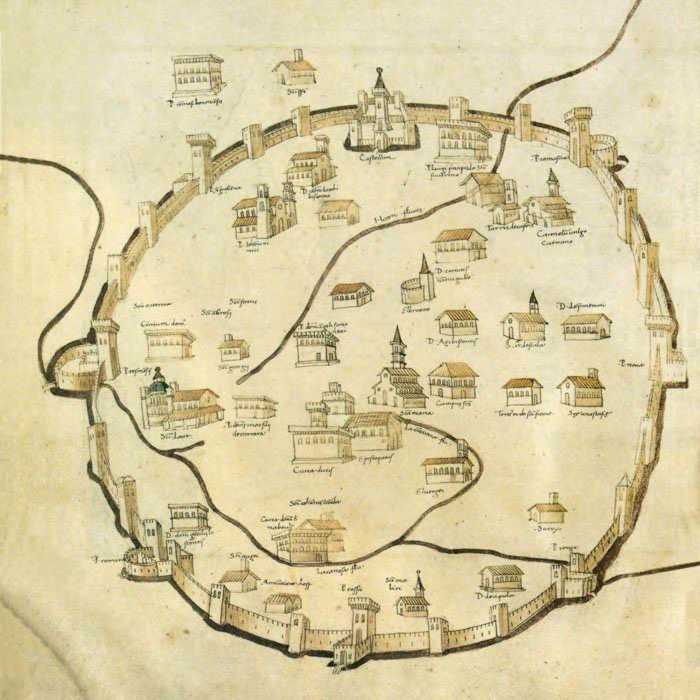

Leonardo dimostra il proprio interesse per la natura ed, in particolare, per i corsi d’acqua attraverso i numerosi disegni da lui realizzati: fra questi vi è la pianta della città di Milano, come si presentava durante il suo primo soggiorno milanese, dove egli mette in evidenza il tratto del Naviglio della Martesana anche grazie ad una veduta assonometrica nella quale si distinguono gli edifici principali, tra cui il Castello Sforzesco e il Duomo in costruzione. Il Naviglio della Martesana è costruito per condurre le acque dell’Adda a Milano ed è scavato nella roccia dell’argine destro del fiume. Leonardo disegnerà anche il corso di questo Naviglio, mettendo in evidenza il sistema usato per ridare al fiume durante i periodi d’asciutta l’acqua prelevata durante il corso dell’anno. Quando si mette in contatto con Ludovico il Moro prima di arrivare a Milano, egli espone le proprie abilità idrauliche che metterà poi a disposizione della città. In questi anni, Milano è racchiusa nel fossato difensivo rappresentato dai Navigli, che si stanno trasformando in un porto circolare, fonte di comunicazione fra la città e i suoi borghi esterni. Egli comincia quindi a studiare i corsi d’acqua nella zona, concentrandosi nel miglioramento del Naviglio Grande. Inoltre, uno dei principali problemi, poiché anche allora si pagava l’acqua usata per l’irrigazione, era far corrispondere effettivamente i soldi pagati con l’acqua ricevuta. Scrive inoltre un trattato riguardante gli idraulici e le opere di questi ultimi, da cui egli appare affascinato. Egli descrive l’acqua come l’unico dei quattro elementi che di proprio non ha nulla ma che prende il colore, l’odore, il sapore e la forma (liquida, solida o aeriforme) da cui che lo circonda. La sua attenzione per gli aspetti naturalistici viene messa inoltre in evidenza nel dipinto “La Venere delle rocce” del 1483, dove egli si dedica con particolare attenzione allo sfondo paesaggistico del quadro e alla sua prospettiva. (Giulia M.)

+

OSSERVAZIONE

DEL TERRITORIO

Sotto

il dominio francese, Leonardo prende in considerazione due tipi di canali per

completare la navigazione tra Milano e il lago di Como, già

effettuabile partendo da Trezzo sull’Adda fino a Milano grazie al Naviglio della

Martesana ma purtroppo impraticabile nel tratto turbinante dell’Adda in

corrispondenza della Gola di Paderno. Leonardo prende in attenta

considerazione un canale che porti dal lago al Lambro e quindi a

Milano ma questa ipotesi viene subito scartata. La seconda ipotesi

dell’estensione della navigazione dal Lago di Como a Trezzo

sull’Adda è indicata in uno splendida veduta della media valle del

fiume dove Leonardo disegna un bypass del fiume, in corrispondenza

della gola di Paderno. Leonardo, tra il 1509 ed il 1511, disegna il

traghetto de “la canonica”

con la fune tesa tra le due sponde, e rappresenta anche la

confluenza del fiume Brembo nell’Adda. Durante il soggiorno a

Vaprio, Leonardo disegna una pianta del Castello di Trezzo sull’Adda, collocato tra le due anse del fiume. Dotato di un sistema di gallerie

sotterranee che permettevano la discesa all’Adda, il sistema

difensivo era completato da un famoso ponte a piani sovrapposti che

scavalcava il fiume con un’unica arcata di 72 metri. Nel ruolo di

ingegnere ducale, Leonardo visita la città di Pavia. Con acuto

spirito di osservazione annota le sue considerazioni sulla

rifondazione delle mura della città lungo le rive del Ticino.

Osserva dimensioni dei pali e suggerisce il procedimento con cui

rinforzare gli argini per resistere alla pressione dell’acqua.

(Giuseppe

G.)

FONTI:

http://www.museoscienza.org/leonardo/navigli/default.asp

=

=

I NAVIGLI DOPO LEONARDO

Con la morte di Leonardo, la costruzione dei Navigli viene ripresa da altri costruttori. Il Naviglio di Paderno viene progettato da Giuseppe Meda, nella seconda metà del ‘500. A causa di problemi economici i lavori vengono interrotti. L’opera viene terminata nel 1777 per iniziativa dell’amministrazione austriaca. Un altro naviglio è quello Pavese che dopo diversi fallimenti a causa dei dislivelli, viene completato in età napoleonica nel 1805. Milano diventa così uno dei più importanti porti fluviali d’Europa. Nel XIX secolo con le ferrovie e successivamente le auto l’importanza dei navigli diminuisce. Così l’utilizzo dei navigli diminuisce, tanto che le acque iniziano a diventare putride. Avendo perso la propria funzione di via privilegiata di trasporto, costituisce inoltre un ostacolo all’espansione della città. Tra il 1857 e il 1968 molti tratti dei navigli vengono così ricoperti, per migliorare le condizioni igieniche e permettere l’espansione della città. (Dawit P.)

+